2016/06/02

経済産業省 H28年度エネマネ事業者(東北エネルギーサービス㈱コンソーシアム)に採択されました

2016年6月2日

エネマネ事業者(エネルギー管理支援サービス事業者)とは

経済産業省管轄の事業で、省エネ設備・システムや電力ピーク対策に寄与する設備・システムなどに対して、EMS(エネルギーマネジメントシステム)を導入し、エネルギー管理支援サービスを通じて工場・事業場等の省エネルギー事業を支援する事業者として、執行団体に登録された事業者のことです。

今後、国が目標とする『2030年までに5030万klの省エネ』達成に向けて、東北電力関連会社である東北エネルギーサービス株式会社様と連携し、補助金等を活用しながら、お客様の省エネ・省コストに貢献して参ります。

2015/10/31

テレビCMの時間帯が変更になりました

2015年10月31日

テレビCMの放送時間が変更になりました。

10/5(月)~ 毎週月曜日山形放送(YBC) 『news every』18時台で放送地下水バージョン、省電力バージョンの2種類放送されます。

※山形県のみの放送となります。

2015/06/24

天童市とイオンモール天童が災害時協力協定を締結

(山形新聞2015年6月20日(土)朝刊に掲載)

天童市とイオンモール天童との間で、災害時に救援物資や生活用水を提供する提供する協力協定が締結され、当社の地下水活用システムが導入されました。

2015/05/02

テレビCMを始めます

2015年5月2日

テレビCMを始めます。

5/4(月)~ 毎週月曜日

山形放送(YBC) 『Zip!』7時台で放送

地下水バージョン、省電力バージョンの2種類放送されます。

※山形県のみの放送となります。

2012/05/30

井戸水活用広がる

2012年5月30日

朝日新聞(2012年5月30日)に掲載されました

井戸水活用広がる

市立病院済生館は今春、あまり使っていなかった井戸に浄水装置を取り付け、地下水を上水道に使っている。

一方、1日280トンの上水を必要とする済生館は、災害で水道が断水した場合、「病院機能が維持できない」と、約4700万円をかけて地下水の浄化設備を取り付けた。

活用したのは、敷地内にあった本造り酒屋の井戸。清酒の仕込み用に使われていた地下150メートルの井戸水は「塩素殺菌しなくても飲めるくらい良質な水」(済生館管理課)で、1日288トンもの水量がある。災害で停電しても、病院の自家発電機で必要量をくみ上げられるという。

済生館での地下水の活用は、袂日の削減にもつながりそうだ。それまでは市上下水道部に月120万円の水道代を払ってきたが、4月からは水道の使用をほとんどやめたため、浄化装置の維持費など月30万円程度で済むという。

水を売る市上下水道部も水を買う済生館も、同じ市の機関で、地下水活用には遠慮もあったようだが、「断水したら市が持っている2トンの給水車で水をピストン輸送しても間に合わない」ことから、事業化が認められた。

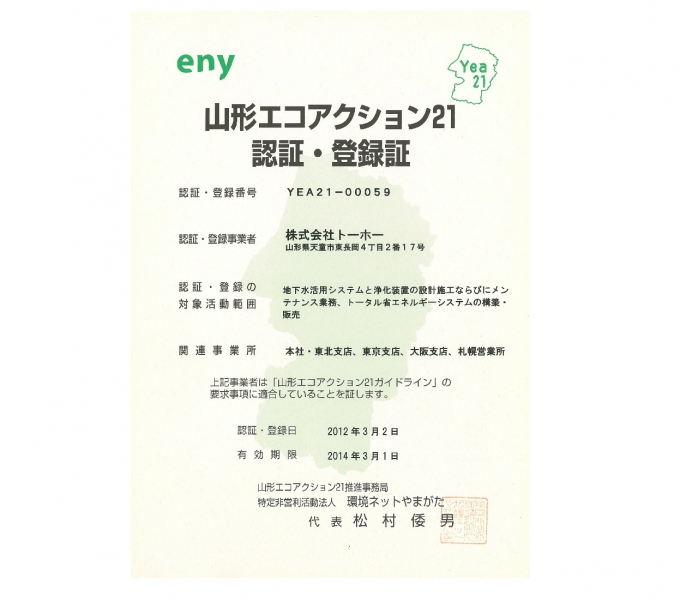

2012/03/02

山形エコアクション21

2012/03/02

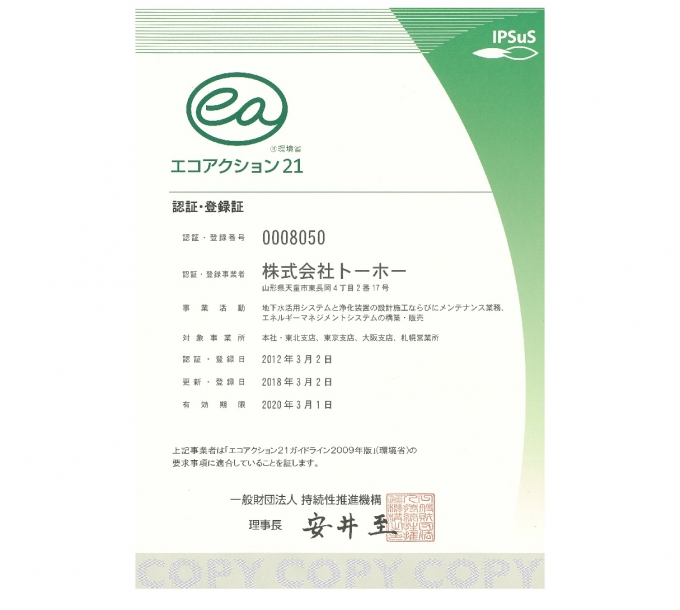

エコアクション21

2011/03/24

東日本大震災義援金

東日本大震災義援金

2011年3月24日

山形新聞(2011年3月24日)に掲載されました

東日本大震災義援金

山形新聞、山形放送、愛の事業団

東日本大震災の被害者を支援するため、山形新聞、山形放送、山形放送愛の事業団が受け付けている義援金は23日、316件、約3854万円が寄せられた。

集まった善意は累計で2221件、総額約2億6534万円となった。

事業団は同日、被災地に送るため、これまでに寄せられた義援金から1億5千万円を日本赤十字社県支部に寄託した。

東北砕石(天童市、佐藤和夫社長)とトーホー(同、横沢裕一社長)は計150万円。

両社の五十嵐健会長と佐藤社長が山形メディアタワーを訪れた。

トーホーは仙台市内の病院などに井戸水浄化装置を供給しており、五十嵐会長は「断水時に有効に機能した。この技術を普及していきたい」と話していた。

2009/08/22

地下水浄化システム導入

地下水浄化システム導入

2009年8月22日

山形新聞(2009年8月22日)に掲載されました

酒田・日本海総合病院

年間水道料金30%削減へ

災害時飲料水供給も

①水道使用料金の節減②災害拠点病院としての上水の確保③災害被災者に対する飲用水の供給-を図るためシステムを導入した。

病院事務局によると、「地下水浄化システム」は深さ約120メートルまで掘った井戸から地下水をくみ上げ、最近やウイルスなどの不純物を取り除く逆浸透膜ろ過処理で水を浄化、飲用可能な上水として病院のタンクに送る。浄化された地下水は飲料水のほか、治療行為や患者の入浴、洗い物などに使用される。

2月にシステム導入の工事を開始、7月末から地下水の給水を始めた。1日の水使用量約209トンのうち、地下水が8割、市の水道が2割となり、従来は年間約2千万円だった水道料金が約1400万円まで削減される。くみ上げた地下水の使用量に応じて、月ごとに施工した天童市の「トーホー」(横沢裕一社長)にシステム貸借料を支払う契約のため、今回のシステム導入に際して設備費はかかっていない。

地下水浄化システム導入により、給水設備のそばに設置した蛇口と給水ホースを使い、災害時でも病院内で使用する水を確保した上で1日当たり3万2千人分の飲料水が提供できるという。地震などで停電した場合、病院内の非常発電装置から電源を供給して断水を防ぐ仕組みだ。

日本海総合病院事務局は「上水の安定供給が図られることで、大きな災害が起きた際にも入院患者や市民にとって安心な医療サービスの提供につながる」としている。

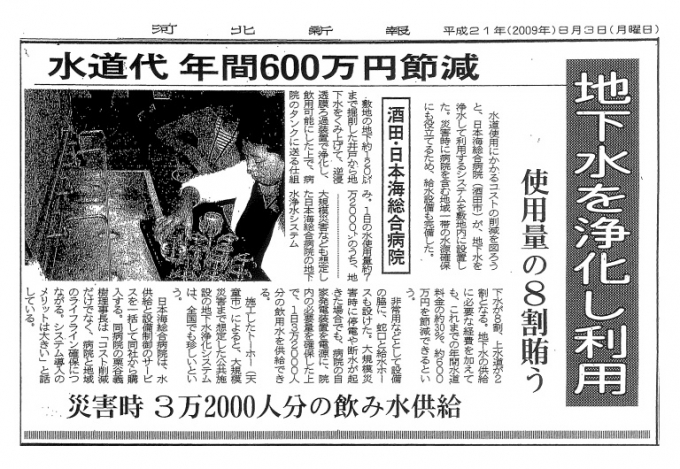

2009/08/03

地下水を浄化し利用

2009年8月3日

河北新聞(2009年8月3日)に掲載されました

水道代 年間600万円節減

使用料の8割賄う

酒田・日本海総合病院

災害時3万2000人分の飲み水提供

水道使用にかかるコストの削減を図ろうと、日本海総合病院(酒田市)が、地下水を浄化して利用するシステムを敷地内に設置した。災害時に病院を含む地域一帯の水源確保も役立てるため、給水設備も完備した。

敷地の地下約120メートルまで掘削した井戸からの地下水をくみ上げて、逆浸透膜ろ過装置で浄化し、飲用可能にした上で、病院のタンクに送る仕組み、1日の水使用量約7万2000トンのうち、地下水が8割、上水道が2割となる。地下水の供給に必要な経費を加えても、これまでの年間水道料金の約30%、約600万円を節減できるという。

非常用などとして設備の脇に、蛇口と給水ホースも設けた。大規模災害時に停電や断水が起きた場合でも、病院の自家発電装置を電源に、院内の必要量を確保した上で、1日3万2000人分の飲用水を供給できる。

施工したトーホー(天童市)によると、大規模災害まで想定した公共施設の地下水浄化システムは、全国でも珍しいという。

日本海総合病院は、水供給と設備制御のサービスを一括して同社から購入する。同病院の栗谷義樹理事長は「コスト削減だけでなく、病院と地域のライフライン確保につながる。システム導入のメリットは大きい」と話している。